文章题目:Balancing Growth and Defense: Nanoselenium and Melatonin in Tea (Camellia sinensis) Protection against Glufosinate

发表期刊:ACS Nano

影响因子:15.8

研究背景

已有研究表明纳米硒(Nanoselenium, NSe)和褪黑素(Melatonin, MT)可能通过调控除草剂草铵膦(Glufosinate, GLU),提升茶树的安全性、品质及抗逆能力。然而它们对茶树生长、抗氧化活性及次生代谢途径的生物机制尚不明确。

中国农业大学潘灿平教授研究团队在ACS Nano期刊发表了题为“Balancing Growth and Defense: Nanoselenium and Melatonin in Tea (Camellia sinensis) Protection against Glufosinate”的研究文章,该研究利用转录组联合代谢组学,证实了NSe−MT对嫩叶代谢网络的调控作用优于单一处理,验证了NSe、MT及其复合物质NSe−MT均能有效降低茶树幼苗体内的GLU及其代谢产物,平衡光系统功能,增强抗氧化防御体系,优化活性氧清除机制的功能,为其他非靶标作物的GLU解毒机制提供了新视角。

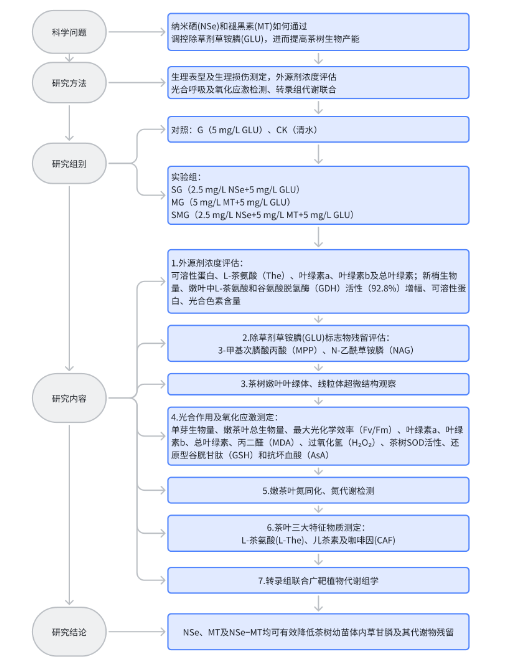

技术路线

研究结果

1、NSe、MT及NSe-MT叶面喷施浓度选择优化

研究人员通过检测嫩叶中可溶性蛋白、L-茶氨酸、叶绿素a、叶绿素b及总叶绿素;新梢生物量、嫩叶中L-茶氨酸和谷氨酸脱氢酶活性增幅、可溶性蛋白、光合色素含量,判断出NSe浓度为2.5 mg/L、NSe(2.5 mg/L)-MT(5 mg/L)组合时效果最佳。

2、培养液及茶苗体内草铵膦残留行为

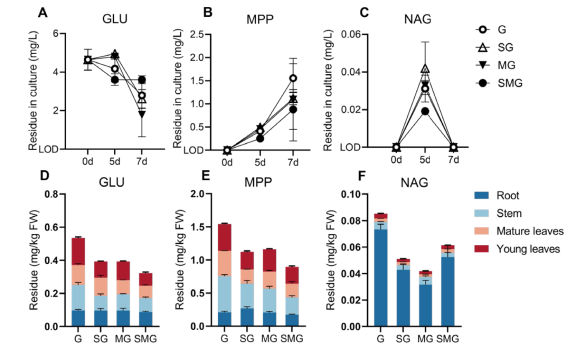

研究人员对GLU残留代谢的标志物3-甲基次膦酸丙酸(MPP)、N-乙酰草铵膦(NAG)重点检测,研究共设置了4个组别,分别是CKG(5 mg/L GLU)、SG(2.5 mg/L NSe+5 mg/L GLU)、MG(5 mg/L MT+5 mg/L GLU)和SMG(2.5 mg/L NSe+5 mg/L MT+5 mg/L GLU);结果显示,所有处理组中的草铵膦浓度均持续下降(图1A);其中,SMG处理组培养液残留量最高;G处理组茶苗体内积累量最大,MPP含量最高;此外MPP的浓度始终高于NAG(图1B-C);初步验证外源化学物质可以有效降低了GLU及其代谢产物残留量(图1D−F)。

图1 培养液及茶苗体内GLU生理探究

3、NSe−MT对茶树嫩叶叶绿体超微结构的保护作用

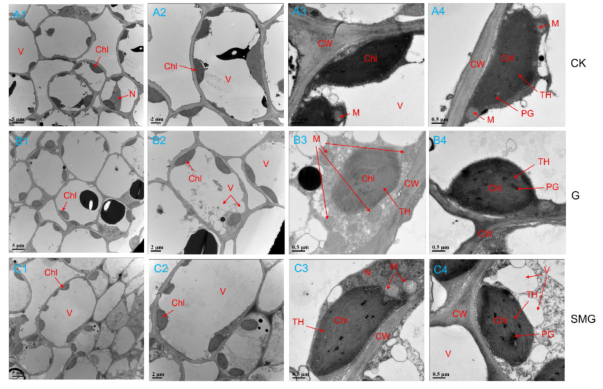

为分析NSe、MT对GLU作用机制,研究人员对叶绿体、线粒体结构分别观察,结果显示,30000倍放大下,G组的叶绿体变圆且类囊体排列紊乱,而CK组和SMG组的类囊体仍保持与叶绿体长轴平行排列的规则结构(图2);此外,与CK组和SMG组相比,G组的线粒体大小未发生变化,但嵴出现肿胀;综上推测,NSe−MT可能通过维持GLU胁迫下的细胞功能和光合能力,从而确保叶片生物量和细胞稳态(图3C)。

图2 叶绿体结构观察

4、NSe、MT及NSe-MT对GLU胁迫下嫩茶树叶光合能力的调控作用

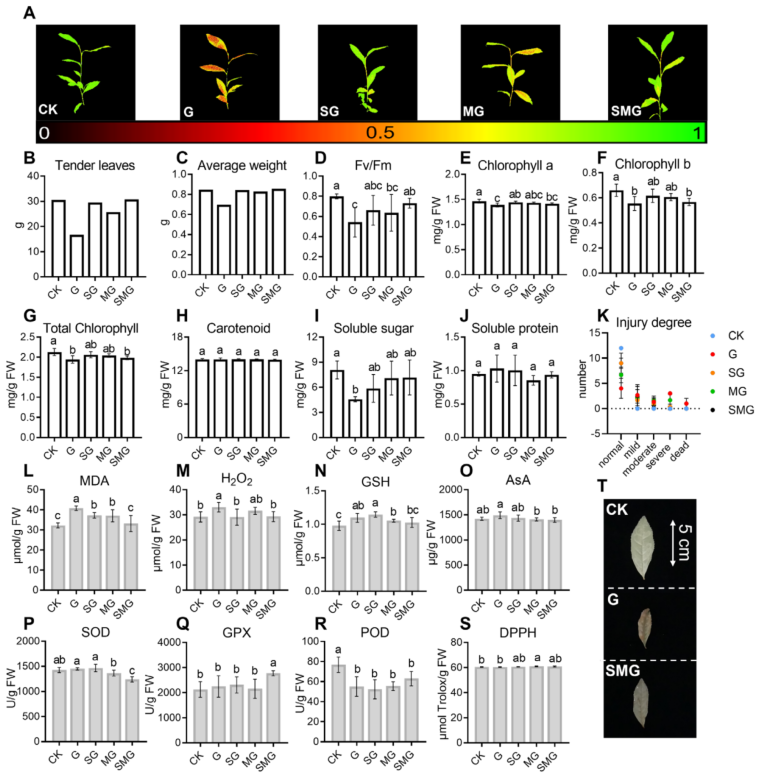

对不同实验组的表型及生理损伤进行测定,结果显示,外源刺激剂可以有效缓解GLU胁迫引发的表型与生理损伤(图3K);相较于对照G组,SG、MG、SMG组的叶面喷施使单芽生物量、嫩茶叶总生物量、最大光化学效率(Fv/Fm)、叶绿素a、叶绿素b、总叶绿素、可溶性糖含量均出现不同百分比的提升(图3B-I);值得注意的是,类胡萝卜素与可溶性蛋白含量在各组间无显著差异,综上结果,实验组可能通过参与调控光合作用,减轻了嫩茶叶片光合系统的破坏,从而提升茶汤甜润感同时减轻了茶的苦味和涩味(J-K)。

不同组别的氧化应激分子物质检测结果显示:相较于G组,SG、MG和SMG处理组中的丙二醛(MDA)、过氧化氢(H₂O₂)、茶树SOD活性、还原型谷胱甘肽(GSH)和抗坏血酸(AsA)均出现了不同程度的降低(图3L-P);3′,3-二氨基联苯胺(DAB)染色显示,SMG对H₂O₂降低效果最显著;值得注意的是谷胱甘肽过氧化物酶(GPX)活性在G组无显著变化,但在SMG组显著提升23.4%;已知GPX利用GSH实现H2O2解毒,其活性增强表明SMG组可能具有更强的GSH-AsA循环能力(图3S-T)。

图3 嫩茶树叶光合能力的调控作用

5、NSe、MT及NSe−MT对GLU胁迫下嫩茶叶氮同化的影响

对氮同化和氨基酸相关的主要指标检测后发现,NSe、MT和NSe−MT能有效缓解GLU胁迫引起的嫩茶叶铵毒性和氮代谢紊乱,主要包括以下几个方面:(1)G组上升而SG、MG、SMG组下降(图4A);(2)G组下降但干预后呈回升趋势(图4B);(3)G组下降且干预后持续走低(图4C);(4)胁迫与干预(MG除外)均呈上升趋势(图4D);值得注意的是,NSe(55.6%)、MT(55.0%)和NSe-MT(64.7%)处理显著降低了NH4+积累。这些结果显示,刺激剂可能通过促进硝酸盐还原利用反应,从而平衡茶树氨基酸合成新蛋白、酶等小分子,进而维持茶树ROS清除稳态。

图4 刺激剂对茶树氮同化及氮代谢途径调控

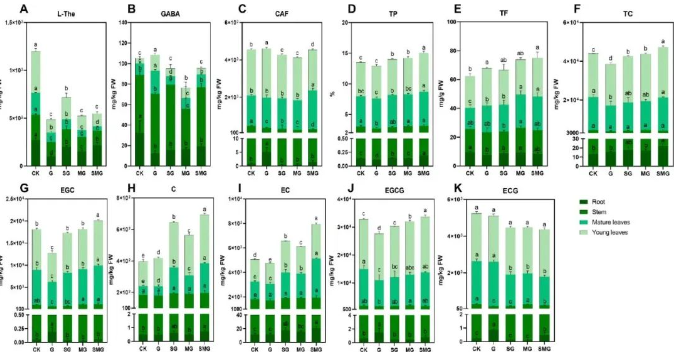

6、NSe、MT及NSe−MT维持茶苗特征性代谢物的积累

已知茶叶的主要营养与药用价值源于三大特征性代谢物:L-茶氨酸(L-The)、儿茶素及咖啡因(CAF),对其进行检测发现:L-The受GLU影响显著,而SG处理对全株茶苗L-The合成抑制的缓解效果最佳(达47%),其次是SMG(12.8%)和MG(8.4%)(图5A-B);此外,相较G组,处理组(SG、MG、SMG)中的酚类物质,均出现不同程度的增加(图5D-J),这些结果可能与提升成茶风味强度与抗氧化能力相关;而CAF检测结果显示,相较G组,SG、MG、SMG处理使嫩叶、根部均出现不同程度降解,这可能与调控成茶苦味相关;

此外CAF、水杨酸(SA)及没食子酸是提升茶树抗病性的潜在关键物质,结果显示,没食子酸响应GLU胁迫而增加,但受外源刺激物抑制(图5K);而SA则持续降低,这些结果表明NSe、MT及其组合可能调控GLU引发的未知抗病抗虫性变化,但还需进一步验证。

图5 刺激剂对茶树特征代谢物的调控

7、转录组学与广靶代谢组学分析

对不同组别的样本进行转录组、代谢组学检测。转录组检测结果显示,各组样本呈现明显的分离(图6A);相较于G组,SG组发现2414个差异基因;MG组1330个;SMG组3795个(图6B-D),KEGG富集显示三种刺激物响应GLU的调控通路高度相似,前5位共同通路为MAPK信号通路-植物、次级代谢物生物合成及植物激素信号转导,差异通路主要包括α-亚麻酸代谢、淀粉与蔗糖代谢及单萜类生物合成(图6E−G)。

图6 不同刺激剂对茶树的转录调控机制

代谢组学整体PCA分析也显示出了有效分离(图7A);相较于G组,SG、MG和SMG组分别检测到67、38和37个差异代谢物(图7C−E),其中氨基酸类物质占比最大(图7F−H)。层次聚类分析表明各处理组代谢物呈现特征性分布(图7I);KEGG富集表明差异代谢物主要富集于氨基酸代谢通路,包括精氨酸生物合成、丙氨酸/天冬氨酸/谷氨酸代谢等(图7J−L);联合分析显示,差异基因与代谢物在谷胱甘肽代谢、苯丙烷类生物合成等通路存在显著关联(图7M),三个刺激剂响应GLU调控的代谢通路具有高度相似性,主要富集通路为α-亚麻酸代谢、亚麻酸代谢和植物激素信号转导。

图7 不同刺激剂对茶树的转录调控机制

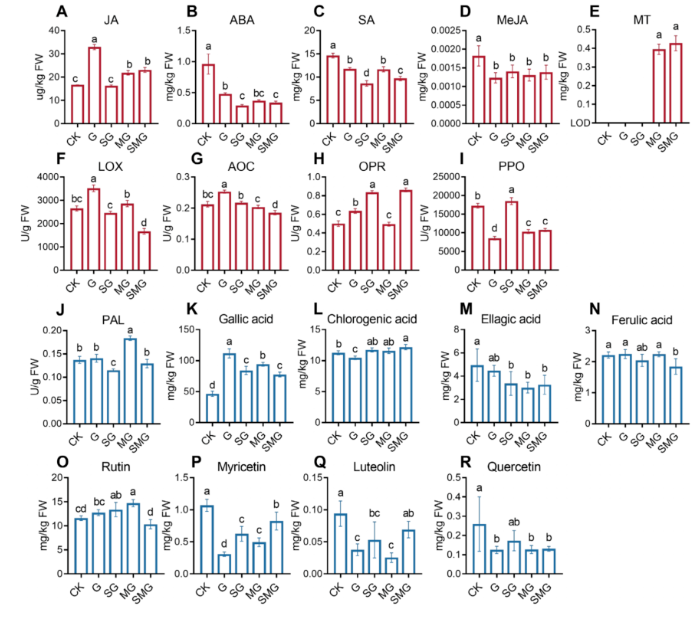

8、基于多组学与靶向验证解析NSe、MT及NSe−MT调控茶嫩叶响应GLU胁迫的机制

结合转录、代谢数据,验证了茶嫩叶中JA相关酶活性及植物激素含量变化以及黄酮类化合物与酚酸代谢特征(图8A−R);结合KEGG富集通路与验证数据,阐明了NSe、MT及其复合处理通过调控关键代谢通路(JA信号合成及苯丙烷类代谢)缓解茶嫩叶GLU胁迫的具体作用机制。

图8 验证刺激物对茉莉酸及其他途径调控机制

研究小结

本研究通过残留行为分析、生理生化检测、组学筛选及靶向验证等手段,系统阐明了NSe、MT及NSe−MT缓解茶树幼苗GLU胁迫的作用机制。

三种激发剂均可有效降低茶树幼苗体内GLU及其代谢物残留,促进其可持续发展。NSe−MT通过维持茶树嫩叶叶绿体和线粒体结构完整性,保护光合作用能力与细胞正常生理功能,从而缓解GLU胁迫,该防护机制为维持茶树幼苗光合能力并保障其生物量积累提供了依据,为进一步工业化提供茶树产能提供理论基础。

END

快乐小包子 撰文

Peng 校稿